こんにちは。画家のサンです。

このブログでは、これからアナログで絵を描きたい方に向けて

絵の描き方などのお役立ち情報をお伝えします。

今回は、「木の描き方」をご紹介します。

木には、大きく分けて「針葉樹と広葉樹」があります。

それぞれ描き分けられるようになると、

山や森の自然の風景から、都会のワンシーンまで幅広く使える

樹木を描けるようになりますので、ぜひ基本を覚えて下さいね。

それぞれの描き方を動画でサクッとみたい方はこちらからご覧いただけます。

動画で30秒で学ぶ↓

そもそも、針葉樹と広葉樹の違いは?

針葉樹

杉、マツ、ヒノキなど。

幹がまっすぐでシルエットが円錐形。葉っぱは細く尖っているのが主な特徴です。

枝の付き方は、木の幹から放射状に横に広がります。(真横、斜め上、斜め下などに伸びます)

絵でよく使われるのは、クリスマスツリーの木や、オーロラの風景画、雪の降るような寒い地域の森の木が針葉樹です。

(針葉樹は広葉樹より過酷な環境でも生育できます。

そのため寒冷地は針葉樹が多いので、雪が積もるような風景画には針葉樹が似合います。

シベリア、北アメリカなどの寒い地域の森の風景画に使われます。)

広葉樹

サクラ、ケヤキ、ブナなど。

幹が太く曲がったり枝分かれして伸びていきます。葉っぱの形は平べったいです。

基本の木の形はシルエットが球体で、葉のかたまりの位置をずらして描くことで、バラエティのある木が描けます。

絵でよく使われるのは、桜、紅葉やカエデ、街路樹などです。

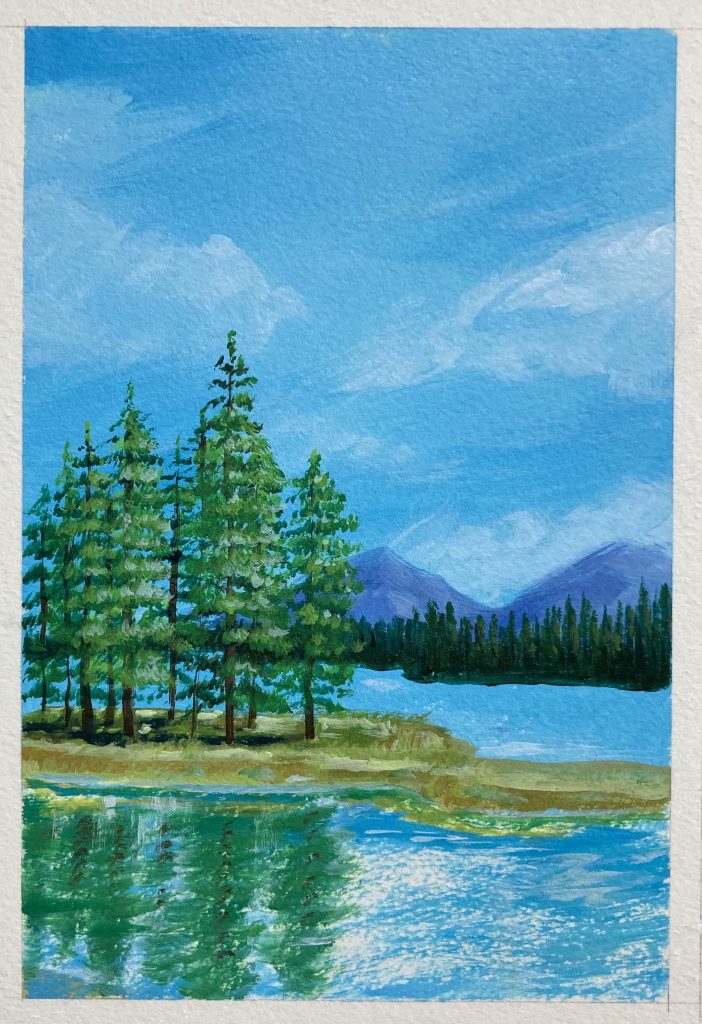

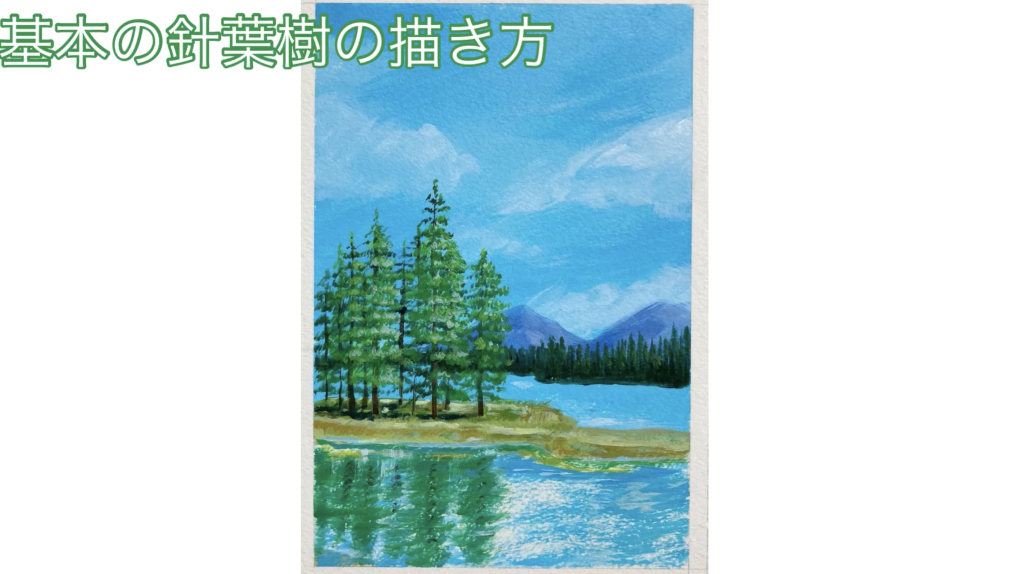

針葉樹の描き方

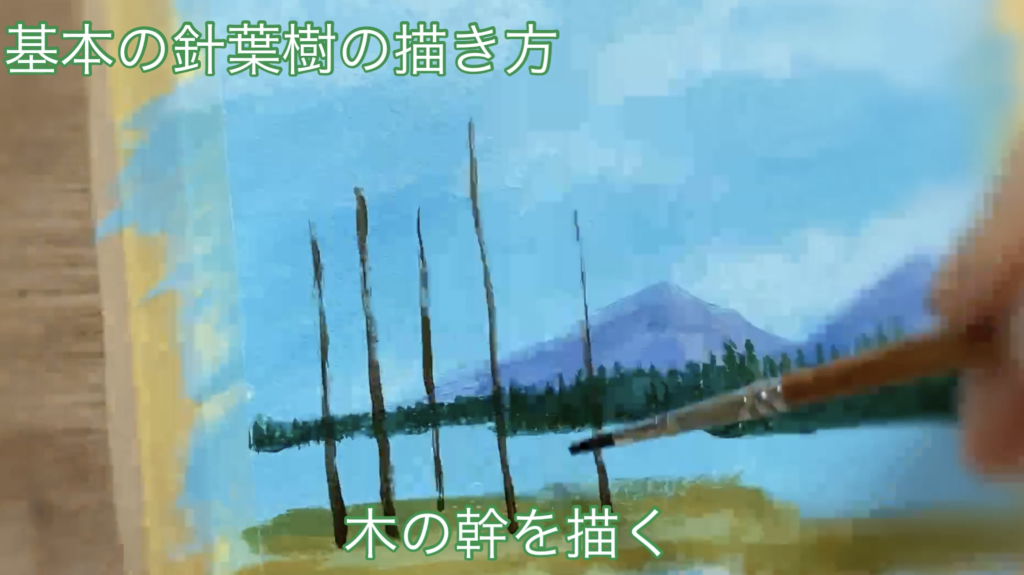

1木の幹をまっすぐ描く

針葉樹の木の幹はまっすぐに伸びます。また、幹は下を太く、上に行くにつれて細くなるので、

描くときに意識すると良いです。

2 枝(と葉)を描く

幹から横に枝が伸びるので(少し上向きにすると生き生きして見えます)幹の左右に枝を描きます。

この時、下を長めに、上に行くにつれて短くなるようにします。

シルエットが円錐形になることを意識するといいです。

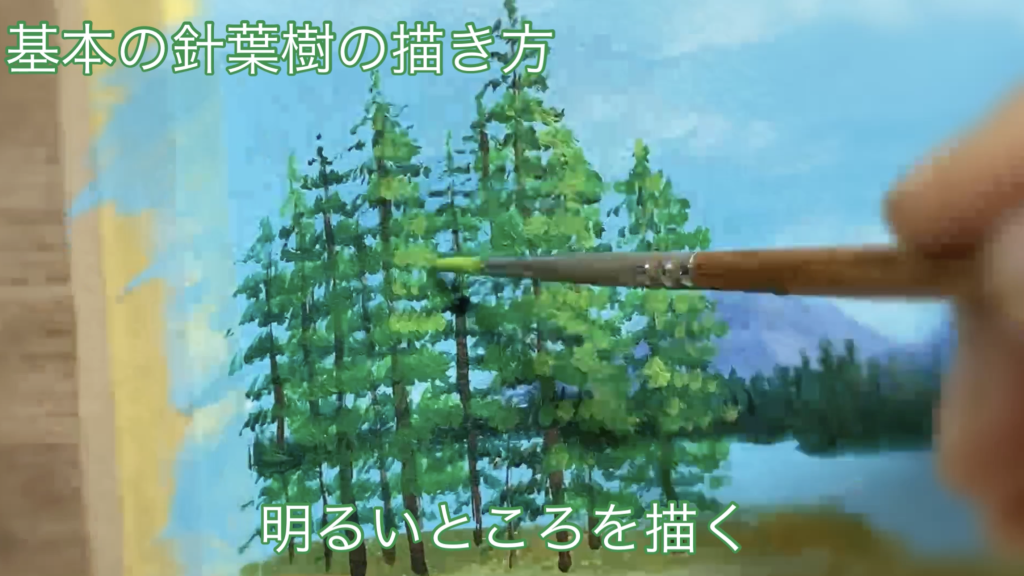

3 光の方向を決めて、明るいところと暗いところを描く

光の方向を決めて、葉を描きます。明るいところと暗いところを描き分けます。

この時、緑色は少し落ち着いた青みのある緑色で描くと針葉樹らしい佇まいになります。

また、葉は詰め込みすぎず、適度に背景が見えるようにしておくのも針葉樹らしさを出せます。

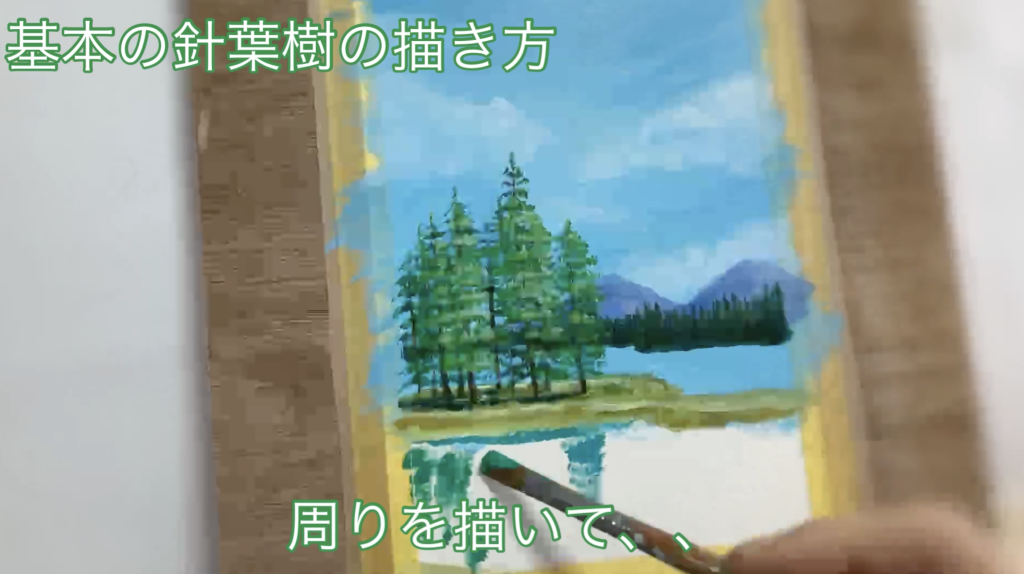

4 地面に落ちる影や周りを描く

光の方向を意識して、その反対側に影を落とします。周りの風景を描くなどもして、絵を完成させます。

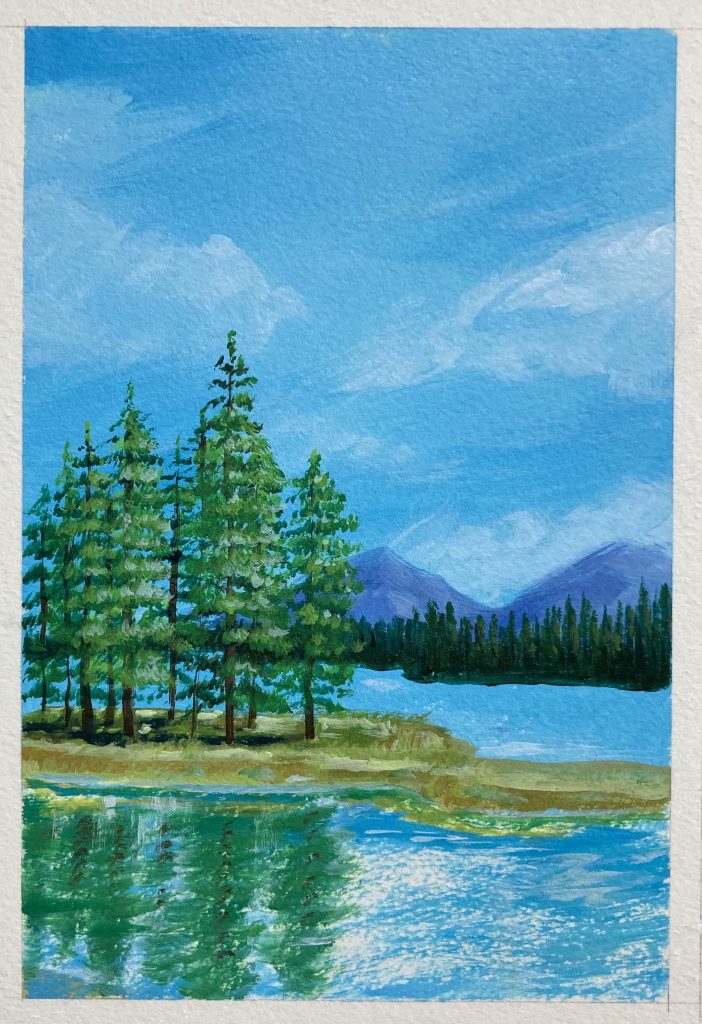

6 完成

お疲れ様でした。

針葉樹を描くときのポイント

木全体のシルエットを円錐形になるようにする。葉っぱを詰め込みすぎないようにする。

針葉樹は広葉樹より落ち着いた色味で描くと「らしさ」が出ます。

枝は横に伸ばしながら、斜め上向きになるように意識すると、イキイキします。

雪などが降り積もるシチュエーションですと、枝を斜め下むきにすると重みを感じられます。

あなたも針葉樹を描いてみてくださいね。

次のブログで広葉樹の書き方をご紹介します。

ではまた